«Трудности открывают возможности» – девиз моей сегодняшней гостьи. В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) она известна в качестве выпускницы факультета изобразительного искусства Медведевой Елены Александровны, а в городе – в роли хозяйки «культурного бункера» – Хелен Медведевой-Сабэдос. Её семейная творческая студия в считаные месяцы обрела большую популярность среди творческих людей и стала одним из пунктов туристического маршрута, проходящего в микрорайоне Шлюзовой.

Хелен Медведева-Сабэдос в студии «Толк радио». Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– Елена, здравствуйте.

– Добрый день.

– Елена, мне кажется, наш с вами диалог будет представлять собой словесный триптих. На первом рисунке мы попробуем отобразить значимые моменты, связанные с жизнью до вашего переезда в Канаду. На втором – опыт, полученный в Виннипеге, a третью часть произведения посвятим проекту, ставшему воплощением вашей мечты. Елена, или, учитывая долю вашего участия, наша беседа всё-таки больше будет похожа на автопортрет?

– Я думаю, давайте начнём, а там уже посмотрим, во что это выльется.

– Отлично. Ваша творческая студия «Картина маслом» находится в том же районе Тольятти, в котором вы в своё время создали первые художественные работы в изостудии на Ярославской, 27. По этому адресу сейчас расположена детская библиотека № 2, и юные комсомольчане по-прежнему там рисуют. Елена, сколько лет вам было, когда вы впервые оказались у мольберта?

– Я оказалась у мольберта достаточно поздно. Я училась в седьмом классе, когда поступила в художественную школу, которая как раз сначала находилась на Ярославской, а потом переехала на Механизаторов. Но рисовала я всегда. Я даже не помню момента, когда я не рисовала. В целом у меня было очень много различных интересов. Драмкружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота (изменённая строчка из стихотворения Агнии Барто «Болтунья». – Прим. ред.) – это всё про меня, поэтому на рисовании я сосредоточилась достаточно поздно.

– А кто-то из ваших близких был связан с живописью, графикой или скульптурой?

– Нет, мои родители и все родные были простыми рабочими. Мама – пекарь-кондитер, папа – оператор химического производства на ТОАЗе. Но моя мудрая мама вместо массы игрушек всегда покупала мне либо пластилин, либо краски. Я всегда была увлечена процессом создания чего-то своего, и меня это очень увлекало.

– Вы оказались в изостудии, так как ваша мама увидела ваше увлечение?

– Когда я, будучи ученицей седьмого класса, оказалась в изостудии, я уже сама решила сосредоточиться на рисовании, потому что распыление – не всегда хорошо, и я уже набрала себе опыт детских увлечений: была и в спорте, и в драматическом кружке (художественное слово), и в кружке мягкой игрушки.

– Как менялись ваши профессиональные предпочтения с того момента, когда вы впервые сказали: «Я хочу стать...» и до окончания общеобразовательной школы?

– Это было очень разнообразно, а начиналось с астронавтики, астрономии, также меня очень увлекала биология, и быть художником я никогда не планировала. Просто это был мой интерес, движение души.

– А какие обстоятельства сформировали ваше решение после школы поступать на дефектолога, и правильно ли будет к фразе «Не поступила на дефектолога» добавлять вводное слово «к счастью»?

– Я абсолютно уверена, что всё, что делается в жизни, – это всё к счастью, и у меня нет негативного отношения к профессии дефектолога, я считаю, что это очень хорошая специальность. И почему-то мне кажется, что я была бы очень неплохим логопедом-дефектологом: я очень люблю детей, очень люблю коммуникации, развитие, и эта специальность на грани педагогики и творчества.

– Когда вы узнали, что в тольяттинском филиале Самарского государственного педагогического университета есть факультет изобразительного искусства?

– В 1989 году ещё не было соцсетей, не была так хорошо поставлена информация, поэтому сначала я была не в курсе. А когда я не поступила на дефектолога и работала, встретила свою знакомую, с которой мы когда-то вместе учились в художественной школе. Как раз она мне и сказала: «Ты знаешь, у нас открылся прекрасный факультет изо. Почему бы тебе не попробовать туда поступить?» И я решила, что поступаю туда.

– Целый год до следующей приёмной кампании в вуз вы работали в детском саду. Как в дальнейшем вам пригодился опыт взаимодействия с сотрудниками и воспитанниками дошкольного учреждения?

– Да, действительно, это был первый серьёзный рабочий опыт. Несмотря на то, что мне было тогда семнадцать лет и по законодательству я работала на час меньше, чем мои взрослые коллеги, фронт работ у меня был таким же, как у взрослых. У нас в группе было тогда тридцать шесть детей – это очень серьёзно. Им всем было по четыре года. В течение года им всем исполнялось пять. Можете представить, какой это был весёлый коллектив! И, конечно же, я поняла, что педагогика – это моё. Мне очень нравилось работать помощником воспитателя.

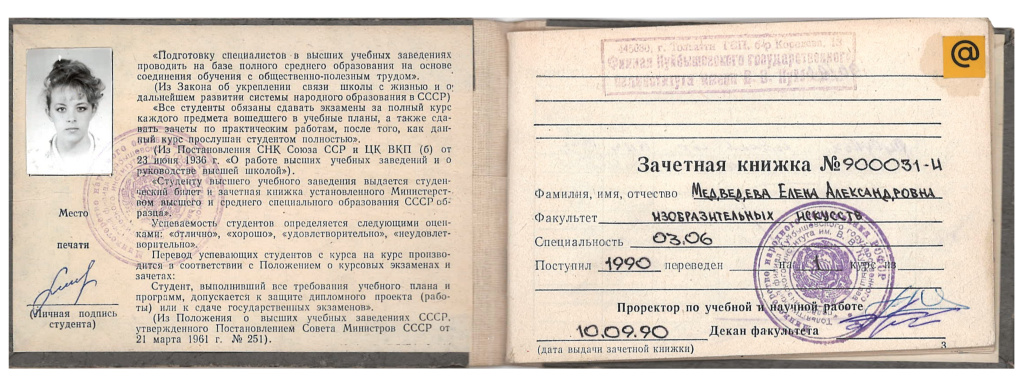

– Наступил 1990 год, а с ним очередная возможность стать студенткой. Предположу, что у выпускницы художественной школы не возникло проблем с поступлением на факультет изобразительного искусства. Так ли это на самом деле?

– Да, я совершенно не испытывала трудностей на вступительных экзаменах. Не сказать, что потрясла приёмную комиссию своими способностями, но я ровненько прошла.

– Нынешние выпускники школ и колледжей могут подавать документы онлайн и не выходя из дома узнавать результаты вступительных испытаний в личном кабинете на сайте вуза. Сейчас уже не встретишь очереди около университетского информационного стенда, на котором молодые люди ищут свою фамилию в списке поступивших, потому что имена и фамилии теперь не обнародуются. Только номера СНИЛС. Елена, а как всё было тридцать четыре года назад? Какие экзамены вы сдавали? Сколько человек претендовало на одно бюджетное место? Где и от кого узнавали результаты?

– Страшно так звучит «тридцать четыре года» – какая-то пропасть времени. Думаю, что два или три человека на бюджетное место было. Мы ещё даже получали стипендию по поступлении. Я сдавала, по-моему, русский, литературу, историю и, естественно, спецы – рисунок и живопись. Узнать результаты – это, конечно, отдельная песня. Мы с подружками ехали, тряслись от волнения и, конечно же, на информационном стенде искали глазами свою фамилию. И я очень рада, что её обнаружила.

– А вы помните размер вашей стипендии? Что на неё можно было тогда купить?

– Стипендия была порядка тридцати рублей. Если я ничего не путаю, в бытность моей работы в детском саду зарплата была порядка девяноста пяти рублей. И вот треть от этой зарплаты была стипендия. В принципе, в советское время (а 90-й год ещё можно считать советским временем) это были неплохие деньги. К примеру, поездка на поезде тогда стоила порядка трёх-пяти рублей. Но, конечно, в 91-м году тридцать рублей уже не играли никакой роли, покупательская способность таяла на глазах. К сожалению, так было, но вспоминается всё равно тепло.

– Думаю, будущие дипломированные художники того времени знали, что такое шабашка. Где вы подрабатывали?

– Девяностые годы, конечно, стимулировали к развитию рабочих навыков именно в профессии. Мы все пытались зарабатывать деньги профессионально, поэтому много писали, сдавали работы в галерею на продажу (галерея берёт определённый процент за реализацию), расписывали стены в школах, делали панно. Помню свой первый опыт по росписи знамени одного из лицеев. Мне нужно было сначала создать эскиз, а потом придумать, как знамя будет крепиться к древку – пошаговая разработка флага с бахромой. Это было очень интересно.

– Елена, существовало ли во времена вашего студенчества в Тольятти такое явление, как уличные художники? Это когда на набережной или в парках сидят люди с мольбертами, кистями и маслом, создают пейзажи и тут же их продают. Либо рисуют шаржи прохожих и тоже тут же продают эти юмористические изображения людей. В настоящее время художников на улицах Тольятти можно встретить только в период организованного учебными заведениями пленэра.

– Я надеюсь, что уличные художники, к счастью, были и, надеюсь, будут всегда. На улице Революционной и сейчас можно найти художников со своими картинами. В какие-то выходные я даже видела, что там кто-то сидит и рисует людей. До сих пор можно встретить художников на набережной – это замечательно. Художник должен быть среди людей, обязательно. Искусство должно принадлежать людям.

– То есть в период вашего студенчества в Тольятти это тоже было?

– Конечно.

– Помните ли вы отзывы ваших преподавателей о ваших студенческих работах?

– Честно говоря, я не была звездой факультета. Шла очень ровно, у меня были четвёрки, пятёрки. Я, наверное, брала дисциплиной, которой научилась на первом рабочем месте. И отчётливо понимаю, что лучше у меня в те времена шли рисунок и конструктивное построение. Например, меня никогда не пугала начертательная геометрия, по ней всегда были пятёрки: пространственное мышление меня всегда выручало.

Хелен Медведева-Сабэдос. Зимняя сказка. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– А приходилось ли вам какие-то университетские дисциплины изучать через не хочу?

– Не помню такого. Учёба всегда давалась мне легко, не было такого, что я не хочу идти куда-то или мне не нравится предмет. Мне всё нравилось: история искусств, педагогика, психология, спецы, естественно, очень нравились. Я получала удовольствие от учебного процесса.

– Что из обретённого вами в период обучения в вузе пригодилось вам в жизни больше всего?

– Наверное, принимать и обучаться новому, непривычному. Поначалу кажется, что оно никогда не пригодится, а потом ты вспоминаешь: «А, точно, это же было у нас тогда. Хорошо, что я запомнила». И я очень благодарна всем моим педагогам и наставникам.

– После выпуска из университета в 1995 году вас уговорили остаться ассистентом на кафедре рисунка. Елена, не всем выпускникам делают такие предложения. Какие ваши человеческие и деловые качества, а также профессиональные достижения сделали вас привлекательной в глазах сотрудников вуза?

– Это было, конечно, очень лестно. Я не знаю каких-то своих супердостижений в учебной программе, которую освоила. Но думаю, что меня ценили за лёгкость характера, которая сочеталась с надёжностью. Если мне нужно было, например, к часу завтрашнего дня сделать какую-то работу, все знали, что на следующий день в полпервого эта работа будет сделана. Думаю, именно поэтому меня уговорили остаться в университете. Кстати, у меня было тогда предложение от краеведческого музея быть младшим научным сотрудником. Помню, ездила туда на собеседование и меня с радостью хотели туда взять, но не получилось, потому что уровень зарплаты в 95-м году в краеведческом музее был плачевным. Я всё-таки была молодой, хотелось не только работать, но и зарабатывать. Не срослось, к сожалению.

– За время работы в университете вы успели побывать в роли наставника для нынешнего доцента кафедры «Живопись и художественное образование» ТГУ Евгения Уткина, который известен в России своими картинами, посвящёнными дзюдо. Елена, правда ли, что в одном из диалогов вы произнесли: «Я бы хотела, чтобы Женя меня нарисовал»?

– Да, потому что я считаю Евгения одним из самых ярких живописцев нашего города. Мне очень приятно, что, например, в недавнем конкурсе-премии имени Константина Головкина Женя занял первое место. И все три призовых места заняли выпускники ТГУ, наши преподаватели: как раз Евгений Уткин, Юлия Маслова и Дмитрий Анчуков. Я считаю, это замечательная победа, которая может принадлежать персонально ТГУ. Это здорово!

– Елена, вы сама художник-портретист. Я слышал, что вы хотите написать портрет Владимира Путина. Каким на вашей картине должен быть Президент России?

– Я очень уважаю нашего Президента, и мне было бы интересно написать его портрет. Думаю, что на моём портрете Владимир Владимирович должен быть таким, какой он в жизни, когда его никто не видит, – сосредоточенным, углублённым в мысли по поводу нашей с вами жизни, потому что та задача, которая стоит перед Россией, – это, конечно, тяжкое бремя. И я думаю, что он достойно несёт его на своих плечах.

– Есть ли у вас варианты, как можно было бы передать Владимиру Владимировичу его портрет?

– Так как по теории мы все знакомы друг с другом через шесть рукопожатий, думаю, я нашла бы вариант, как передать ему его портрет.

– Надеюсь, вам представится такая возможность и у вас всё получится. Четыре года после университета вы работали в художественной школе. Таким образом, ваша трудовая книжка побывала в учреждениях всех уровней образования, начиная с детского сада и заканчивая вузом. На какую работу вы заставляли себя ходить и на какую летели с удовольствием?

– Я никогда не заставляла себя ходить на работу – всегда работала с удовольствием, с полной отдачей. Когда я понимала, что моя миссия на этом месте выполнена, что я отдала уже всё, что могла, и не могу дать ничего нового, тогда начиналась пробуксовка, я понимала, что пора менять место работы. А что касается учреждений всех уровней образования... Было очень интересно наблюдать за развитием человека. Получается, ты его берёшь с детского сада и ведёшь в художественной школе, а дальше он идёт в институт. У меня даже было два таких студента, которые маленькими встретились мне в художественной школе, а потом продолжили обучение в ТГУ.

Хелен Медведева-Сабэдос. Дорога по зимней метели. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– Сейчас для учреждений образования актуальна проблема дефицита кадров. Что, на ваш взгляд, может помочь сохранить и привлечь профессионалов? Чем и как должны мотивировать сотрудников и соискателей работодатели, чтобы детей воспитывали лучшие?

– Нужно уменьшить бюрократическую нагрузку на учителя. Естественно, хорошо бы увеличить заработную плату, тем самым привлекая в школу мужчин: очень важно, чтобы дети видели перед собой пример мужественности и понимали, что очень важно и очень интересно быть педагогом, чтобы эта профессия стала престижной. И, конечно, необходимо вернуть учителю воспитательную функцию.

– После художественной школы вы стали выпускающим редактором журнала «Налоговые ведомости Самарской области», а потом почти на десять лет ушли в бизнес. Елена, вернусь к вашему девизу – через какие трудности вы тогда прошли и какие возможности они вам открыли?

– Трудности закаляют характер. Тогда было начало двухтысячных годов. Я смогла заработать хорошие деньги: бизнес открывает материальные возможности. И, наверное, бизнес помог мне понять, что я не в чистом виде результатник, а всё-таки процессник. Это большая разница для тех, кто занимается бизнесом, потому что достигать результата любыми средствами для меня неприемлемо. Я всегда считала, что нужно, допустим, наладить правильный процесс работы продавцов или коллег с клиентом. И потом уже на этой базе будет хороший результат, он сам появится. Но главное – отстроить процесс.

– Елена, а находилось ли место творчеству в тот период, когда вы были руководителем различных бизнес-организаций Тольятти?

– Такая параллельная творческая жизнь никогда не прерывалась, но было некоторое затишье: всё-таки бизнес – жёсткий процесс, он требует много сил. Но в принципе мне удавалось и зарисовки делать, и портреты.

Фото из личного архива Хелен Медведевой-Сабэдос

– Мы в своём диалоге плавно подбираемся к канадской границе. Туда, где начнётся новый этап вашей жизни. Вы такую новизну даже не планировали. Елена, чем вас привлекла именно Канада? По какой причине в 2012 году вы выбрали именно это направление?

– Дело в том, что я знала английский на достаточно высоком уровне. Вообще, язык никогда не был для меня большой проблемой. И Канада принимает независимых эмигрантов. Не каждая страна имеет такие независимые миграционные программы, и Канада одна из них.

– Что вы хотели получить от Канады, когда летели в Северную Америку?

– Роль сыграло много факторов: посмотреть, как живут люди, испытать себя, вернуться в профессию, взять паузу в бизнесе и вообще в жизни. Мне было реально очень интересно – это, наверное, был ключевой фактор.

– Виннипег – седьмой по численности населения город Канады. Чем объяснялось ваше желание жить именно в этом населённом пункте?

– Это такое стечение обстоятельств или просто такое веление судьбы. Плюс Манитоба (канадская провинция, главным городом которой является Виннипег. – Прим. ред.) имеет свою провинциальную профессиональную программу эмиграции, которая была как раз у меня, и там нашлись хорошие знакомые, которые сделали мне первый вызов.

– Сколько лет было вашей дочери на момент вашего отъезда в Канаду? Дочь потом тоже приехала к вам в Виннипег?

– На момент моего отъезда ей было уже восемнадцать лет. Затем я летала в Россию, забрала её, и мы с ней отметили в Канаде её девятнадцатилетие. После того, как она пожила с нами порядка полугода, ей нужно было возвращаться и завершать обучение в колледже. Она улетела одна, сменив пять самолётов. Это достаточно серьёзное испытание для молодой девушки – одной перелететь земной шар, но она достойно справилась.

– Что представлял собой Виннипег, когда вы в нём оказались? Где вам было интересно находиться и как вы могли там самореализоваться?

– Виннипег представлял собой очень интересный город, непривычный для нашего российского понятия о городах: в центре города небоскрёбы, асфальт, ни травинки, а вокруг малоэтажные дома, районы при центре – suburb. И всё было вновь, всё было интересно, всё вокруг необычно: совершенно другой ритм города, совершенно по-другому ходят автобусы, еда другая – всё по-другому. Самореализоваться мне там было несложно, потому что моя профессия в моих руках. Мне не нужно было ничего никому доказывать, мне достаточно было взять в руки планшет, что-то нарисовать – и даже без слов всем всё становилось понятно.

– Языковых барьеров не возникало?

– Нет, не возникало. Было очень интенсивное развитие языка как раз через погружение в среду, потому что в кругу знакомых и коллег общение происходило только на английском.

– Где вы хорошо выучили английский?

– Я его начала учить ещё в школе, затем в институте, потом самостоятельно изучала его дома по самоучителям и ходила, по-моему, на курсы в языковую школу. Он мне легко давался, проблем не возникало.

– Ваше представление о жизни в Канаде и ожидания от неё отличались от того, с чем вы столкнулись на самом деле?

– Конечно, отличались. Легенды о Северной Америке существовали в Советском Союзе с шестидесятых годов, и они, конечно, развивались очень интенсивно. И советские люди представляли Северную Америку раем на Земле, что там живут небожители и всё такое – это было буквально в крови у нас у всех. То, что это не имеет к реальности особого отношения, я поняла уже там.

– Ваш круг общения в Виннипеге – кто были эти люди?

– В основном это были мои коллеги, коллеги моего мужа Эдварда, ученики, студенты, которые обучались у меня.

– Ваш муж Эдвард на двадцать четыре года старше вас. Елена, как вы поняли, что этот мужчина из чужой для вас страны – ваш человек?

– Конечно, это чувство юмора. Но далеко не сразу я поняла, что это мой человек. Наверное, меня покорили его настоящие мужские качества, без славословия. Я сейчас вам расскажу один случай, на примере которого вы поймёте, чем меня покорил этот человек.

Хелен с мужем Эдвардом рядом со скульптурой «Студент, спешащий на занятия» у главного корпуса ТГУ. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

Я летела из Канады в Россию на визит, просто в отпуск. И тогда то ли мой стыковочный самолёт улетел раньше, то ли предыдущий самолёт задержали – в общем, что-то не совпало, мой самолёт улетел без меня, и я очень расстроилась. В слезах звоню Эдварду, рассказываю о том, что с меня требуют ещё 800 долларов, потому что надо восстановить билеты, что сейчас будет ещё шесть часов ожидания. В ответ он мне сказал: «Так, успокойся. Отдохни. Найди ресторан, покушай и возьми себя в руки. И вообще, не переживай: деньги для нас или мы для денег? Ничего страшного не произошло. Мы что-нибудь придумаем. Иди оформляй новый билет, не волнуйся». Он не стал говорить: «Ты опоздала на самолёт, ты сама виновата. Да что же это такое? Ничего тебе доверить нельзя». Его отношение, конечно, меня покорило.

– Во время одного из диалогов вы произнесли фразу, в которой, скорее всего, есть доля шутки: «Мой муж знает на русском языке единственную фразу, которая нужна для счастливой семейной жизни». Это фраза «Да, дорогая». Эдвард ни слова не говорил по-русски?

– Ну, тогда он не говорил по-русски, и я сразу научила его этой фразе. Поверьте мне, этого достаточно. Мой муж во всём меня поддерживает, и мне очень приятно, мне важна его поддержка. Где-то он, возможно, что-то недопонимает, но я ему объясняю, рассказываю – и всё равно получаю его поддержку.

– Сколько вы пребывали в Канаде в первый ваш визит и в каком режиме посещали эту страну в последующие годы?

– Туда-обратно я летала, по-моему, порядка шести раз. Конечно, очень интересно пересекать Атлантический океан и пролетать над той же Гренландией – это очень красиво, особенно днём. Но четыре-пять пересадок – тяжёлое испытание. Мой самый длительный перелёт длился сорок восемь часов – это двое суток. Ты не спишь, не ешь, не отдыхаешь, не ходишь в душ. Ты летишь, ты ждёшь: тут буран, тут задержка самолёта, тут какая-то техническая неисправность, поэтому тяжело. А сейчас ещё тяжелее. Поэтому не думаю, что Эдвард легко слетает в Канаду, если вдруг понадобится.

– Именно в Канаде произошло ваше возвращение в профессию – портреты, пейзажи, псевдоним Хелен. Как вы подружились с местным сообществом художников и смогли с нуля организовать в Канаде две персональные выставки за один год?

– Двумя персональными выставками с нуля я горжусь, потому что у меня на первой выставке было порядка сорока работ, на второй – шестьдесят, но лишь порядка пяти-шести работ пересеклись. То есть было достаточно большое количество работ подготовлено к этим двум выставкам, и произошло возвращение в профессию, чему я была очень рада и счастлива. И это требовало от меня серьёзного погружения и где-то даже самоотречения.

А Хелен – это не совсем псевдоним, просто произношение моего обычного имени на английском языке. Что касается дружбы с местным сообществом – да, я здорово влилась в него. Сначала меня приняли очень настороженно: «Что это там за русская такая?» Я состояла в двух обществах, где художники приходят и рисуют модель. Сначала все косились, а вскоре уже заинтересованно смотрели. Когда я пришла в четвёртый раз, все спросили: «Хелен, ты где сядешь?» Я говорю: «Вот здесь» – «Тогда я здесь», «Я вот здесь» – и все сели вокруг меня смотреть, как я работаю. Я просто имею счастливую профессию, в которой добилась нормальных успехов, чем очень горжусь.

– Вы пишете пейзажи, портреты, но стараетесь не браться за натюрморты. Почему?

– В моём представлении натюрморты – это учебные работы. Когда ты учишься, ты учишься смотреть, пространственно размещать предметы, а затем интересно использовать натюрморт уже, допустим, в жанровых работах. Но не так давно я всё-таки решила, что натюрморты тоже могут быть интересны сами по себе, тоже могут рассказывать истории, если собрать предметы, которые характеризуют какую-то профессию или какое-то направление жизни. То есть это тоже может быть отдельным, интересным направлением искусства, наверное, несправедливо мной забытым.

– Кого вы изображали на своих картинах, когда работали в Канаде?

– В основном это были пейзажи и портреты. Я делала портреты на заказ. Мы с Эдвардом много путешествовали, много ездили по окрестностям – это удивительная местность. Это не степи Казахстана или Оренбурга – это абсолютно плоская поверхность, как стол: нигде ни одного холмика, ни одного высокого дерева. В общем, очень интересная местность, но мы старались выезжать хотя бы на озёра. И у меня было много зарисовок озёр, птиц. Там очень интересно, когда прилетают гуси. Канада – это природная страна с очень маленьким населением и достаточно большой незаселённой территорией, национальными парками. Поэтому на любое озеро можно приехать и найти много гусей.

– Вы смогли выиграть конкурс скетча, получить денежную премию и быть принятой в Союз художников канадской провинции Манитоба. Вы были полностью удовлетворены своей профессиональной реализацией или не все возможности использовали?

– Мне кажется, всегда есть что-то, чем можно ещё заполнить свою творческую или другую активность, деятельность. Например, если бы я задержалась подольше, то, наверное, открыла бы свою домашнюю художественную школу. Студенты уже приходили ко мне домой заниматься, но это не назовёшь школой. Думаю, я открыла бы класс, но зачем, когда есть дом?

– Какая связь с Россией у вас была, когда вы жили в Канаде?

– Связь с Россией у меня никогда не прерывалась, и это, конечно, то, что меня поддерживало всегда: и поддержка моей семьи, и общение. Единственной сложностью была разница во времени. Россия и Канада находятся на разных сторонах земного шара, когда здесь день, там ночь. Соответственно, можно было общаться только рано утром либо поздно вечером. Мы общались через мессенджеры. Телефон обходился, конечно, дорого. Мы отправляли посылки друг другу, то есть всегда были на связи.

– Какие ситуации способствовали нарастанию тоски по России?

– Теперь я могу чётко сказать и ответственно заявить о том, что чувство Родины у нас зашито в ДНК. Это как здоровье: когда оно есть, ты его не ощущаешь, а как только здоровья нет, ты начинаешь болеть. То же самое с Родиной, с мамой: когда есть мама, ты понимаешь, что ещё ребёнок, в каком бы возрасте ни находился. Как только ты теряешь маму, понимаешь, что остался один. И это чувство глобального одиночества очень сильно меня достало именно там. Какое-то вселенское одиночество, даже несмотря на поддержку по телефонам, по каналам в VK. Не зря говорят «Родина-мать». Без Родины-матери очень тяжело.

– В какой момент вы решили, что хотите вернуться на Родину, что жизнь в Канаде уже не доставит вам радости?

– Со мной в супермаркете случилась практически истерика. Я поняла, что больше не могу ничего здесь купить из еды. Я больше ничего здесь не могу есть, вообще ничего. Я просто выбежала в слезах из магазина, потому что поняла, что наелась этим физически. И когда я рассказала об этом своей сестре, живущей в Нижнем Новгороде, она сказала: «Так, сестрёнка, может быть, ты будешь возвращаться?» И это был первый звоночек. Затем она передала моё резюме в Мининский университет (Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. – Прим. ред.), куда меня сразу пригласили на работу – маховик по возвращению на Родину заработал. И это было настолько вовремя, семя село на почву, удобренную моими слезами, и всё сложилось само собой, очень быстро.

– Елена, расскажите, пожалуйста, жизнеутверждающую историю, которая касается того, что Эдвард изменил своё решение, связанное с кладбищем.

– Да, это очень интересная история. Надо отметить, что Эдвард по натуре своей борец, стоик. У него четвёртая стадия рака. Он находится на ремиссии уже четырнадцатый год. Когда несколько лет назад доктора ему сказали, что ему остаётся жить полгода максимум, ему посоветовали: «Выкупайте место на кладбище, готовьте свои дела». Он, естественно, так и сделал. Когда мы уже уезжали, он говорит: «Слушай, а у меня есть ещё две тысячи долларов, проплаченных за кладбище. Не оставлять же кладбищу две тысячи долларов». Я говорю: «Да, конечно, не оставлять. Давай заберём». Стали туда звонить. Эдвард сказал: «Я ваш клиент. Я лет пятнадцать-двадцать назад проплатил вам две тысячи долларов. Хочу их забрать обратно». На той стороне МХАТовская пауза. И они говорят: «Как же? Вы изменили свои планы?» – «Да, у меня планы изменились. Я больше не хочу умирать, я еду жить в Россию». Они говорят: «Так мы вас привезём» – «Из России меня привезёте?» – «Наверное, нет, из России мы вас не повезём». И взяли паузу. Неделю они обдумывали этого странного клиента, который раздумал умирать, и всё-таки вернули тысячу долларов, сказав, что вторая тысяча не возвращается, потому что это какой-то взнос.

Эдвард Сабэдос. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– Жулики.

– Жулики, да, я согласна.

– Ваше возвращение в Тольятти произошло летом 2017 года?

– Да. После того как закрутилась история с нижегородским университетом, мне нужно было уже летом 2017 года пройти окончательное собеседование с деканом изофакультета. Конечно, мы собрались, приехали. Я ездила в Нижний Новгород на это интервью. Декан – Валентина Ивановна, мы с ней замечательно пообщались. Она подтвердила, что приглашает меня на работу. Одновременно с этим меня пригласили на работу в «Арсенал» – это на территории Нижегородского кремля. Казалось бы, с работой всё замечательно, можно было ехать и жить в Нижнем Новгороде. Когда я после интервью вернулась в Тольятти и посмотрела в своей квартире на всё, я поняла, что не вывезу третий переезд. К сожалению, вынуждена была отказать. Хотя мы с Валентиной Ивановной ещё очень долго были на связи, она меня уговаривала передумать и прийти на работу в следующем году. Но у меня в Тольятти жизнь уже наладилась, и всё было замечательно.

– Вы начали работать там, где тольяттинцы и приезжие делают много красивых фотографий. Это прекрасное для создания пейзажей место в Портпосёлке называется «Парк Отель». Его владельцы не только бизнесмены, но ещё художники, коллекционеры и меценаты. Внутри отеля есть галерея. Елена, какие задачи были поставлены перед вами? Что вы делали на территории гостиничного комплекса?

– Ой, вы знаете, это замечательное место и прекрасные люди. Очень много было интересного: и рабочих задач, и творческих, и замечательных встреч со скульпторами, с ландшафтными дизайнерами, потому что я была там куратором проекта по созданию парка вокруг гостиничного комплекса. Он называется «Парк истины» – единственная у нас в городе такая локация, куда можно приезжать совершенно свободно в любое время года. Там прекрасные дорожки, прекрасный ландшафтный дизайн, очень интересные террасы. Моя роль в этом проекте – я соединяла ландшафтных дизайнеров, заказчика, архитекторов. Ещё десятитонные КАМАЗы с грунтом, цементом и работники. Это было так интересно, увлекательно, здорово – и так ново для меня! И до сих пор мы в прекрасных отношениях и с ландшафтными дизайнерами, и с владельцами «Парк Отеля», и у меня самые тёплые, самые лучшие воспоминания и благодарность этому опыту.

– После полутора лет работы в «Парк Отеле» осенью 2018 года вы возвращаетесь в преподавательскую деятельность в «Школе новых профессий» на улице Коммунистической, возле речного вокзала. Никогда ещё работа не находилась в такой близости к вашему дому, да и пространство вокруг опять живописное. Вы со своими воспитанниками устраивали пленэр на набережной, на речнике?

– Конечно, это любимое место, любимое с детства. Студия на Коммунистической развивалась у нас пять лет. Конечно, за пять лет у нас было очень много интересных мероприятий: и выходы на набережную, и корабли... Всё это, конечно, очень увлекательно для художника. Это неиссякаемый поток вдохновения.

– Когда вы жили на Коммунистической, где вы с Эдвардом чаще всего гуляли в Комсомольском районе?

– В этом смысле мы совершенно не оригинальны. Конечно же, это лес, естественно, это набережная, речной вокзал. У нас ещё было особое место паломничества – это наш Кунеевский рынок (на Чайкиной, 52. – Прим. ред.). Он, конечно, потряс и Эдварда, и мне так нравился: всегда эти бабушки с помидорами. Это так здорово, учитывая то, что в Канаде нет открытых рынков, куда люди могут принести всё, что выращено в садах, – [там] всё в магазинах. А здесь сам производитель, сам вырастил. И всегда эти рыночные ароматы: то кинза, то укроп, то чеснок – и всё так вкусно!

– Вы человек, который больше сорока лет живёт в Тольятти, слышал о нём различные отзывы как от местных жителей, так и от иногородних. Но может быть, ваш муж Эдвард увидел здесь то, на что вы ранее никогда не обращали внимания? Чем его впечатлил Тольятти?

– Его первое и главное впечатление (и до сих пор он этому очень радуется) – наши люди – совершенно простые, открытые, добрые. Дети его потрясают, потому что дети сами просят его чему-то обучить, а он может обучить многому. Эдвард может не только английский преподавать и разговорные навыки развивать, он ещё увлекается столярным делом. И у него есть двое ребятишек-подростков, которые приходят к нему обучаться обрабатывать дерево, и они делают свои первые столярные поделки.

– Ваши работы в городе можно встретить в пиццерии La Fattoria на Громовой. Как часто вы бываете там с Эдвардом?

– La Fattoria на Громовой, 24 – это у нас в Комсомольском районе замечательное итальянское место, там прекрасная пицца и наши давнишние друзья. И каждое последнее воскресенье любого месяца нас с Эдвардом можно встретить в этой пиццерии, после шести часов мы всегда там находимся. Эдвард общается на английском со всеми желающими, то есть можно просто свободно к нам подсаживаться за столик. Я обычно приношу бумагу, цветные карандаши, краски, мелки для детей. И попутно делаю портреты гостей, которые приходят в пиццерию, – это очень интересное уютное семейное место.

– 2020-й ковидный год. Люди пытаются адаптироваться к новым условиям, которые создали ограничения, ждут их снятия, а для вас опять трудности открывают возможности – вы переезжаете в частный дом. Когда вы приняли решение об отказе жить в многоквартирном доме и поняли, что готовы жить «на земле»?

– Это давнее желание. Я всегда мечтала иметь свой дом, всегда хотела утром выходить сразу на траву. Меня даже никогда не пугала огородная деятельность. Я часто ездила к бабушке, о чём осталось много природных воспоминаний. Плюс Эдвард всегда жил в своём доме, мне с ним не страшно было переезжать [в частный дом]. И всё получилось благодаря ковидному году, благодаря тем изменениям и тем обстоятельствам, которые подтолкнули к конкретным шагам. Мы разменяли свою квартиру на этот дом, чему очень рады.

Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– Кто Эдвард по профессии? Чем он занимался в Тольятти до открытия студии «Картина маслом»?

– Эдвард – промышленный электрик и холодильщик. Он работал специалистом по обслуживанию электрооборудования на шахтах в Канаде больше двадцати пяти лет. Здесь он занимался в основном хобби – это как раз работа с деревом. Первое, что мы купили для Эдварда в России, – циркулярная пила. Даже когда мы ещё жили в квартире, на балконе у него был свой маленький фрезерный станок и эта циркулярная пила, две дрели: одна ударная, другая – обычная маленькая.

Плюс у нас сейчас работает багетная мастерская: мы получили соцконтракт по господдержке, чему тоже рады. Мы выкупили очень много оборудования, которое предназначено для производства рам. Это было очень естественно, потому что мне всегда нужны рамы. И даже не стоял вопрос, чем заниматься Эдварду. Раз он любит работать с деревом – вот, пожалуйста. Благодаря соцподдержке в России очень здорово развивается мелкий частный бизнес, можно проявить свои способности и реализоваться – это очень здорово.

– Что в вашем доме сделано руками Эдварда?

– Руками Эдварда в доме сделано практически всё, начиная от полочек, столов, стульев. Плюс детские деревянные игрушки. Из последнего, что он сделал, – большая лестница на крыше, по которой он может карабкаться на самый верх нашего дома и чистить трубу. У нас в одной из комнат есть настоящая дровяная печка, время от времени её нужно чистить. И теперь делать это очень удобно: есть лестница.

– Желание наполнять свою жизнь новыми открытиями после переезда в индивидуальное жильё вас не покинуло, и вслед за своим домом вы решили создать ещё и своё дело. Что вас спровоцировало отправиться в автономное плавание?

– Я хотела бы сразу отметить, что это вообще не бизнес. Да, это дело жизни, но это не бизнес. Это была идея создать мою мастерскую, добавив к ней студию для всех желающих. Потом, конечно, добавилась небольшая галерея – это наш выставочный зал. Затем в этот зал приехали рояль и, конечно, гитара. Всё развивалось, эволюционировало. Я всегда мечтала найти такое место, куда можно было бы прийти и просто воплощать свои творческие задумки, но чтобы это не было образовательным учреждением в прямом понятии этого слова. Чтобы это было свободное пространство, где ты можешь творить то, что задумал, без оглядки на образовательный процесс. Но чтобы это был не дом, потому что дома домашние дела. Нужно отдельное помещение, мастерская. И такое пространство мне удалось сделать самой, теперь любой желающий может прийти и порисовать.

Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– Как вы с Эдвардом применяли свой жизненный опыт при создании студии «Картина маслом»? Что из прошлого очень пригодилось вам в настоящем?

– Наверное, без прошлого невозможно ничего построить в настоящем. Ты же всегда опираешься на свой предыдущий опыт. Как бы ты ни учился на примере кого-то другого, всё равно будешь опираться на свой опыт. Могу ответственно сказать, что всё базируется на предыдущем опыте. И ещё могу сказать, что опыт работы в серьёзных компаниях помог мне найти и выстроить концепцию, построить процесс работы семейной творческой студии.

– Первая выставка в вашем центре открылась в декабре 2023 года. А какие возможности «Картина маслом» открывает для своих посетителей сейчас? Что у вас можно увидеть и как применить свои творческие способности?

– Первая выставка – это вообще было очень здорово. В декабре 2023 года состоялась первая выставка моей близкой подруги, ландшафтного дизайнера, очень талантливого художника-любителя Татьяны Елышевой. Эта выставка – большое начинание в нашей студии, потому что до этого мы даже не планировали проводить серьёзную выставочную деятельность. И как раз именно с подачи Татьяны мы решили: «Почему бы и нет?» Теперь у нас выставки сменяются каждый месяц. Уже есть серьёзный выставочный план, выставки расписаны до ноября 2025 года. Очень интересные выставки проходят – и коллективные, и персональные, очень интересные имена. В ближайшее время у нас «Полярное сияние» (0+) – коллективная выставка наших студийцев и друзей студии. В марте у нас, скорее всего, будет «Цветочный базар» (0+).

Мы приглашаем художников, открываем свои двери для широкой аудитории. Люди могут приходить к нам совершенно бесплатно на любую экспозицию. Мы проведём экскурсию, расскажем, что за художники, что за концепция и так далее. И музыкальные вечера у нас также проходят по утверждённому расписанию, которое мы публикуем на нашей страничке в VK. Вход также бесплатный. У нас существует благотворительная шляпа, которая называется «Оплата по сердцу». Если кто-то из гостей считает, что артист или музыкант достоин материального поощрения, то, конечно, это не возбраняется, и поощрение идёт музыканту либо художнику.

Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– Недалеко от вашей студии, на Носова, 10 есть досуговый центр «Русич». Там тольяттинцы тоже могут реализовать свой творческий потенциал, но это муниципальное бюджетное учреждение. Если говорить о частных, то какое-то время назад на Коммунистической действовала галерея «Счастье», но она закрылась. А другие частные организации, схожие по смыслу с вашей, в Комсомольском районе ещё есть?

– Может быть, и есть, но я таких пока не знаю. Конечно, жаль, что «Счастье» закрылось. Мы работаем вместе с центром «Русич». Мы часто сами ходим туда на мероприятия. Все зрители знают нас, и очень много зрителей как раз из центра «Русич» приходят к нам – такая совместная творческая работа. Плюс у нас на Шлюзовом открылась замечательная отреставрированная Библиотека добрососедства. Мы работаем и с работниками, и с читателями этой библиотеки. Мы обязательно рассказываем о мероприятиях друг друга нашим посетителям – на Шлюзовом развивается культурная жизнь. Я считаю, что это здорово.

– В самом начале диалога я сказал, что ваша творческая студия стала одним из пунктов туристического маршрута, проходящего в микрорайоне Шлюзовой. Если я не ошибаюсь, произошло это с подачи другой выпускницы нашего университета, сотрудницы Тольяттинского краеведческого музея Татьяны Ткаченко. Так ли это на самом деле?

– Да, Татьяна просто потрясающий энергии человек, высокого класса профессионал и глубоко погружена в историю родного края. Она абсолютно неравнодушная, а это самое главное. Люди, которые были на экскурсиях Татьяны, впечатлены историей Шлюзового и в таком восторге от того, как наш район развивается! Конечно же, я надеюсь, что он будет развиваться и дальше, мы приложим к этому усилия. Я знаю, что Татьяна работает с Юрием Рощевским – это величина, это человек-глыба в нашей Самарской Луке. Он всю свою жизнь посвятил развитию Самарской Луки и исследованию родного края.

– Елена, а если не организованная экскурсионная группа, а, например, одна семья из трёх-четырёх человек приехала в Шлюзовой, чтобы погулять в экопарке и вдоль канала, замёрзли, захотели чай с печеньем попить – могут ли эти люди зайти к вам в студию, чтобы отдохнуть и согреться?

– Да-да, конечно. Девиз нашей студии: «Все добрые люди должны знать друг друга». Поэтому семья из двух, трёх, четырёх, из десяти человек всегда может прийти и попить чай. Обязательно. У нас травяной чай, который выращивается специально для нашей студии. Он полон лесных и травяных ароматов, которые всегда окунут вас в тепло, уют. И, естественно, мы расскажем и про выставки, и про направления, и о том, что можно делать и как можно творить у нас в студии.

Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

– Вы написали книгу «Мой канадский пэчворк» (16+) – рассказы о Канаде глазами русского эмигранта. Поясню слушателям, что пэчворк – это лоскутная мозаика. Разные кусочки ткани сшивают, чтобы получить одно изделие. Например, одеяло. Книга – это 147 страниц впечатлений в виде текста и фотографий. Елена, планируете ли вы разместить электронную версию своего литературного произведения в свободном доступе? Допустим, у себя на странице во «ВКонтакте». (Когда интервью в радиостудии завершилось, Елена Медведева передала один экземпляр своей книги в дар библиотеке ТГУ. «Канадский пэчворк» станет доступен её посетителям в скором времени. Сейчас книгу оформляют. – Прим. ред.)

– Вы знаете, она там есть. Я считаю, что если такая книга интересна обществу, то она должна быть ему доступна. Надо просто закрепить её...

– Елена, то, что сейчас происходит в вашей профессиональной жизни, вас полностью устраивает? Или есть ещё идеи, которые рвутся наружу, и вы не успокоитесь, пока не осуществите задуманное?

– Жизнь не стоит на месте. Конечно, есть разные идеи, задумки, сейчас я их пока не буду озвучивать. Думаю, в своё время вы всё узнаете, просто следите за нашими публикациями. А вообще есть ещё один слоган – «Бесконечность – не предел». Всегда есть и куда развиваться, и какие начинания продолжать, поэтому, думаю, что да, увидите.

– Слушаю вас и вспоминаю растиражированную в социальной сети мысль об индивидуальной траектории каждого человека: «Мы все движемся к своим личным целям со своей скоростью. Ты не опаздываешь. Всё хорошо». Елена, желаю вам достижения всех ваших целей и благодарю вас за этот диалог!

– Благодарю вас за приглашение! Для меня это большая честь. Хочу пожелать всем слушателям творческих открытий и буду рада всех видеть в нашей семейной творческой студии «Картина маслом». До новых встреч!

– Напомню, что сегодня в гостях у «Толк радио» была выпускница Тольяттинского государственного университета, член Творческого союза художников России Елена Медведева-Сабэдос. В 2023 году она открыла в микрорайоне Шлюзовой семейную творческую студию «Картина маслом», в которой гостеприимно принимают всех, кому хочется уюта и приятной компании. Если и для вас это актуально, то её адрес – Никонова, 8, вход со стороны двора. Пусть в вашей книге жизни будет как можно больше тёплых красок!